- ঢাকা

- শুক্রবার, ১৯ ডিসেম্বর, ২০২৫, ৩ পৌষ ১৪৩২

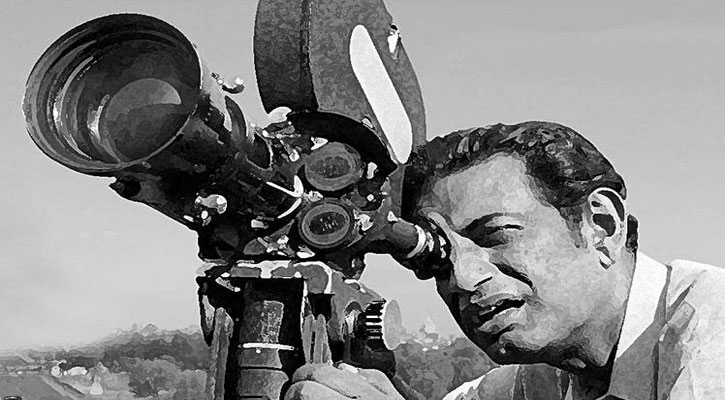

ঢাকা : সাহিত্য ও সিনেমা দুটিই আর্টের মাধ্যম হলেও পদ্ধতিগত দিক থেকে এদের মধ্যে রয়েছে বিস্তর ফারাক। নতুন আর্ট হিসেবে সিনেমার বয়স খুব বেশিদিনের নয়। শুরু থেকেই সিনেমাকে সাহিত্যের রথে সওয়ার হতে দেখি। এখনো যা অব্যাহত রয়েছে। তবে সিনেমার জগতে ‘হব িৎবধষরংস’ ঘরানার যে তরজা, সেখানে কিন্তু বেশ করেই আওয়াজ উঠেছিল : অতিরিক্ত সাহিত্য নির্ভরতা সিনেমার আপন ভাষা আয়ত্তের চেষ্টায় পাঁচিল হয়ে দাঁড়াচ্ছে। একপর্যায়ে এই আন্দোলনের প্রাণপুরুষ জাভাতিনি ডাক দিয়েছিলেন : সাহিত্যের সঙ্গে সবটুকু যোগ ছিন্ন করে সিনেমাকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে। আমাদের সিনেমার দিকে চাইলেও এই অভিজ্ঞতার পরিচয় পেতে পারি। অতিরিক্ত ও ঢালাওভাবে সাহিত্য নির্ভরতার কারণে ঋত্বিক ঘটক প্রায় ক্ষেপে উঠেছিলেন : ‘বাংলা সিনেমার দুর্দশার কারণটাই হলো গুণবিচার না করে সাহিত্যের ওপর তার অতিনির্ভরতা। আমার মতে, সাহিত্যের প্রভাবে তাই ক্ষতিই হয়েছে বাংলা ছবির। ওই প্রভাবই আমাদের সিনেমাকে সাবালক হতে দেয়নি।’ যাহোক, এই সাহিত্য ও সিনেমা সম্পর্ক বোঝাপড়াটাকে তর্কের মাধ্যমেই এগিয়ে নিতে চাই। সাহিত্যকে, এর ভাষাকে সিনেমা যখন গ্রহণ করে, সেটি বেশ গৌণভাবেই করে। ঠিক যেন কঙ্কালের মতো সার বা কাঠামোটা নেয়। তারপর সেখানে জোরে মেদ, মাংস, রূপের লাবণ্য। কাহিনি নির্বাচন, চিত্রনাট্য রচনা, শুটিং পর্ব, সম্পাদনার প্রতি চাইলে সে কথারই প্রমাণ পাই। আর, সিনেমা তো কেবল শব্দ দিয়ে হয় না। শব্দ যে ছবি তৈরি করে, হয় সেই ছবি দিয়ে। যেখানে এসে জোরে সঙ্গীতের আবহ, চিত্রকলার ইমেজ, নাটকের suspense, suspicion, conflict. সুতরাং একটি গল্প বা সাহিত্য-বস্তু সিনেমায় এসে নতুন জন্ম পায়।

সত্যজিৎ রায় শেষ সিনেমা ‘আগন্তুক’ (১৯৯২) বানিয়েছিলেন তারই লেখা ‘অতিথি’ গল্প অবলম্বন করে। সেদিক দিয়ে বিবেচনা করলে ‘আগন্তুক’ হলো ‘অতিথি’ গল্পটিরই সিনে-ভাষান্তর। এই গল্পটি তিনি লিখেছিলেন ‘সন্দেশ’ পত্রিকার জন্য, ১৯৮১ সালে। লিখেছিলেন কিশোর পাঠকদের প্রতি নজর দিয়েই। এক দশক বাদে এই গল্পটিকেই যখন তিনি সিনেমায় ভাষান্তরিত করলেন, তখন তাকে গল্পটির মৌলভিত্তি থেকে খানিকটা সরতে হলো। কারণ সিনেমাটা তো কেবল কিশোরদের জন্য বানাবেন না। বরং এখানে তিনি বোঝাপড়া করবেন বাঙালি, সভ্যতা, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ, সর্বোপরি মানুষ নিয়ে : যেগুলো রীতিমতো পরিণত মস্তিষ্কের খোরাক। আগে যার প্রমাণ পেয়েছি— ‘গণশত্রু’ ও ‘শাখা-প্রশাখা’তে। রবীন্দ্রনাথের ‘অতিথি’ গল্পের কেন্দ্রে ছিল তারাপদ নামের এক বাঁধনহারা কিশোর। সত্যজিতের ‘অতিথি’ গল্পের কেন্দ্রেও পাই মন্টু নামের এক কিশোরকে : বলতে গেলে পাঠক গল্পটা পড়ে মন্টুর চোখ দিয়েই। কিন্তু সিনেমায় এসে এই মন্টুরই পরিবর্তিত নাম বাবলুর ভূমিকাটা কেন্দ্র থেকে একেবারেই সরে পড়ে। সামনে খেলতে থাকে পরিণত চরিত্রগুলো, তারা সরাসরি চোখে পড়ে। বাবলুর ভূমিকাটা দাঁড়ায় কেবল এক কিশোর-দর্শকের। এই যে পরিবর্তন, তার ফলে ‘আগন্তুক’ কেবল কিশোরসুলভ অ্যাডভেঞ্চারে সীমাবদ্ধ থাকলো না। শিল্প-বস্তুর দিক দিয়ে সেটি হয়ে উঠলো পরিণত মানুষের খোরাক।

২

এই যে পাঠক রুচি থেকে দর্শক রুচির পরিবর্তন : এ কারণে কেবল মন্টুর ভূমিকাটাই নয়, গল্পের পটভূমিও বদলে দিতে হলো সত্যজিৎ রায়কে। ‘অতিথি’ গল্পটি দাঁড়িয়েছিল মামুদপুর নামের এক ছোট্ট মফস্বলের ওপর। প্রকৃতিই যার একমাত্র আকর্ষণ। ‘আগন্তুক’-এ সত্যজিৎ রায় সেই পটভূমি এনে ফেললেন কলকাতার বুকে। তার সঙ্গে জুড়ে গেলো পুজো-পুরাণ, শ্রম-সংস্কৃতি, স্থাপত্য-রাজনীতি থেকে মিষ্টির দোকান : এক মহানগরের নস্ট্যালজিয়া-রিয়েলিটি। আগন্তুক মনোমোহন মিত্র থেকে সকলে যেন আরো বাস্তবভূমি পেল। ‘অতিথি’ গল্পে যার অভাব পাই। আবার অন্য চোখে দেখি— সিনেমায় তিনি যে বিষয়গুলো নিয়ে আলাপ ফাঁদতে চান, সেগুলো ঠিক মফস্বলের উকিল, সুরেশ বোস ও তার পরিমণ্ডলকে দিয়ে চলতে পারে না। এজন্য প্রয়োজন পড়ে আরো শিক্ষিত, হালের সঙ্গে চলনসই কিছু পরিণত মানুষের। এ পথ ধরেই গল্পের ছাপোষা উকিল, তিন সন্তানের জনক, বয়স্ক সুরেশ বোস সিনেমায় রূপান্তরিত হয়ে যান উচ্চ মাইনের, করপোরেট চাকুরে, কেতাদুরস্ত, মধ্য তিরিশের সুধীন্দ্র বোসে। সঙ্গে পারিবারিক কৌলীন্যও জুড়তে হয় তার চরিত্রে। পিতার থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে তিনি কলকাতায় বড়-সুন্দর একটি বাড়ি পেয়েছেন। সঙ্গে লাখ পাঁচেক টাকার আর্টের কালেকশনও। আবার, সুহাসিনী থেকে অনীলাতে ভাগ্নির যে রূপান্তর : সেখানেও জুড়ে যায়— শিক্ষা, বিত্ত, রবীন্দ্রসংগীত গাইতে পারার মতো বনেদি গুণ। এই পরিবারের বন্ধুদের মধ্যে রয়েছেন— হাইকোর্টের দুঁদে ব্যারিস্টার থেকে নামি কমেডি-অভিনেতা। এই দিকগুলো বিচেনায় নিলে বাঙালির মধ্যেও সত্যজিৎ রায়ের লক্ষ্যবস্তুতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে : সেটি বাঙালি উচ্চ-মধ্যবিত্ত। আরেকটু তর্কের সুযোগ রেখে যদি বলি— মধ্যবিত্ত। যাদের প্রতিনিধি স্থানীয় চরিত্রের দেখা মফস্বলে মেলে না। সুতরাং গল্পটাকে কলকাতায় না ফেলে গতি কি!

এবারে মূল চরিত্রের প্রতি দৃষ্টি দিই, গল্পের অতিথি পুলিন রায় সিনেমায় এসে হয়ে যান আগন্তুক মনোমোহন মিত্র। ঘর ছাড়া ও বেড়াতে আসার বাইরে, সিনেমায় তাকে গড়তে গিয়ে সত্যজিৎ রায় কিছু উল্টো ঘটনা দাঁড় করিয়েছেন। গল্পে অতিথি তার ভাগ্নিকে যে চিঠি পাঠিয়েছিলেন, তার ভাষা ছিল চলতি-রীতির, মাঝেমধ্যে ইংরেজি শব্দও উঁকি দেয়। এই নিয়ে বাড়ির কর্তা সুরেশ সন্দেহ করে। এত ঝরঝরে ভাষা হয় কি করে! সিনেমায় এসে ব্যাপারটি পুরো উল্টে যাচ্ছে— সাধুরীতির গদ্য দেখে সুধীন্দ্র সন্দেহ, উত্তেজনায় বোর হয়ে যান : ‘ও বাবা এ যে দেখি সাধুভাষা’! অতিথি পুলিন রায় বিখ্যাত হয়েছেন চার দশকের কাটানো জীবন নিয়ে বাংলায় স্মৃতিকথা লিখে। সে বইয়ের প্রসাদগুণ এমন যে— পেয়ে যেতে পারেন আকাদেমি পুরস্কারও। অপরদিকে, আগন্তুক মনমোহন মিত্র বিখ্যাত নিমো ছদ্মনামে, ইংরেজি ভাষায় লিখে। শুধু কি তাই— গল্পের অতিথি চার দশক ঘুরে বেড়িয়েছেন বটে, কিন্তু তার মুখে না আছে কোনো কথা, না আছে কোনো আগ্রহ। অপরদিকে, সিনেমার আগন্তুকের কোকাকোলা থেকে খাদ্য উপাদান; গায়ের জামা থেকে সংস্কৃতি; সংস্কার থেকে রাজনীতি; আত্মীয় থেকে বন্ধু : আগ্রহের চৌহদ্দিটা সবদিকে ব্যাপ্ত। গল্পের মামা লেখাপড়া জানেন কিনা, এ ব্যাপারে ভাগ্নিরই সন্দেহ। অন্যদিকে, সিনেমার মামা দুঁদে ছাত্র ছিলেন, একেবারে সোনার পদক পাওয়া। গ্যাঁদগ্যাঁদে বাঙালি কালচার তাকে ক্ষুব্ধ করে— এ কারণে সামান্য অবিশ্বাসের ইঙ্গিতে ছুড়ে দেন পাসপোর্ট। আবার, সেটি নিয়েই বলেন : ‘this passport proves nothing’। সঙ্গে পদে পদে তিন দশক ঘুরে বেড়ানোর বিচিত্র অভিজ্ঞতা; এক প্রবল চরিত্রশক্তি দাঁড়িয়ে যায় আগন্তুকের। এই চরিত্রশক্তির বিন্দুমাত্রও গল্পের অথিতির মধ্যে পাই না। আদতে, চরিত্রগত এই পরিবর্তনের ফাঁকে ফেলেই, বিশ্ব নাগরিক মনোমোহন মিত্রকে দিয়ে, বাঙালি জীবনকে খতিয়ে দেখতে চান পরিচালক। ফলে, তার চরিত্রে এই বৈশিষ্ট্যগুলো জুড়ে দেন।

৩

গল্পে যে উপাদানগুলো বুড়িছোঁয়া করে রেখেছিলেন সত্যজিৎ, সিনেমায় তা খানিকটা পূর্ণতা পায়। এ কারণে চরিত্রগুলোকেও বিস্তর গড়াপেটা করতে হয়। এর আরেকটি কারণ— মনোমোহন মিত্রের মতো শক্তিমান চরিত্রের সঙ্গে তাদের সঙ্গতি রক্ষা। গল্পে সুহাসিনী-সুরেশের দাম্পত্য খানিকটা আটপৌরে। সংসারের জাঁতাকলের ফাঁক দিয়ে আবেগ যেখানে মোটেও খেলে না। অপরদিকে, সিনেমায় কিছুটা হিসেবি স্বভাব থাকলেও, অনীলা-সুধীন্দ্রকে একেবারে নিরাবেগি পাই না। মানুষকে বোঝার মতো একটি হূদয় যে আছে— তার উঁকিঝুঁকি বেশ চোখে পড়ে। এমনকি, তাদের মধ্যবিত্ত সুলভ খামতি ও উত্তেজনাগুলো পোড় খাওয়া আগন্তুকের চোখে চট করেই ধরা পড়ে যায়। উল্টোপিঠে, গল্পের ভাগ্নি কিন্তু রীতিমতো সন্দেহপ্রবণ, ঝাঁঝালো। এমনকি স্বামীর থেকেও। তাকে বেশ স্পষ্ট করেই হারানো মামা সম্পর্কে বলতে শুনি : ‘সাপ না ব্যাং না বিচ্ছু— কিচ্ছু জানা নেই, এখন সামলাও ঝক্কি।’ এর বিপরীতে, শহুরে অনীলা সন্দেহ থাকলেও মামাকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত। কোথায় যেন তার বাঙালি নারী হূদয়ের উৎসমূল খুলে দেয়া। মনোমোহন মিত্র আসার পর প্রণাম করা থেকে আরম্ভ করে খাবার টেবিলের আয়োজন; কিংবা তার অপমানের পর রাত জেগে দগ্ধে মরা : সবখানে। শহুরে হলেও ধ্রুপদী বাঙালি নারীর এক ছায়া তার চরিত্রে সত্যজিৎ আচ্ছা করেই জুড়ে দেন; যেটির প্রত্যাশা আতিথেয়তার ইঙ্গিতে আগন্তুক চিঠিতেই দিয়েছিলেন। এই নারীসুলভ ব্যাপারগুলো গল্পের সুহাসিনীর মধ্যে নেই। যে কারণে— শেষে মামার সম্পর্কে জেনে তাকে ফিরে পাবার জন্য তার ব্যাকুলতা, চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়া আরোপিত মনে হয়।

গল্পে উল্লেখ রয়েছে, সুরেশের উকিল বন্ধুরা অতিথির সঙ্গে আলাপ করতে এসেছিলেন : কিন্তু কি আলাপ হলো তার সঙ্গে? এর কোনো উত্তর নেই। একটি বড় ফাঁক রয়ে যায়। এই ফাঁক পূরণকেই সিনেমায় এসে সত্যজিৎ তার প্রধান সিদ্ধি করে তোলেন। কারণ— ‘আগন্তুক’ সিনেমার নিউক্লিয়াসের কথা যদি বলি, তবে নিঃসন্দেহে তা ড্রয়িংরুমের আড্ডাগুলো। যেখানে সমাজ, রাষ্ট্র, সভ্যতা, ধর্ম, সংস্কৃতি নিয়ে আমাদের সারশূন্য, রিক্ত গর্বগুলো আগন্তুক নিজের অভিজ্ঞতা, প্রাজ্ঞতা ও রসবোধ দিয়ে রীতিমতো ধুয়ে-মুছে দেন। একের পর এক আঘাতে ভেঙে পড়ে আমাদের যুক্তি-বিশ্বাসের স্তরগুলো। বিশেষত, দুঁদে ব্যারিস্টার পৃথ্বীশের সঙ্গে তার তর্ক পর্বটা উত্তেজনায় সাপে-নেউলে লড়াইয়ের মাত্রা পায়। সিনেমায় পৃথ্বীশ আমাদের প্রতিনিধি, খুব উত্তেজিত; মেজাজ যেন টগবগ করছে। কিন্তু তার হার আমাদের জিতিয়ে দেয়। ফুটন্ত উত্তাপটা থামলে দেখি— মনে জায়গা করে নিয়েছেন আগন্তুক মনোমোহন মিত্র। যার মধ্যে জাতি, সম্প্রদায়, ধর্ম একাকার হয়ে এক মানুষের সাক্ষাৎ পাই। যেন এক বিশ্বসন্তান। হূদয়টা চট করে বলে ওঠে— এই তো আমাদের লোক। গল্পে এই জায়গাগুলোতে বড় ফাঁক ছাড়া কিছু ছিল না। সিনেমায় সেটি পূরণ করতে গিয়ে সত্যজিৎকে এর সঙ্গে যোগ করতে হয় নাটকীয় উপাদানও : বিশেষত পড়হভষরপঃ ও পষরসধী। ফলে— তর্কের পারদটা আমাদের ছুঁয়ে যায়, উত্তেজনার ফুটন্ত কড়ায় ফেলে দেয়।

তবে, সবচেয়ে বড় নাটকীয়তার মুখে পড়ি শেষে, সেটি হঠাৎ আগন্তুকের বাড়ি ছাড়া নিয়ে। গল্পের অতিথি বলে-কয়েই চলে গিয়েছিলেন। আর, তার পেছনে কোন মনোবেদনাও ছিল না। কিন্তু পৃথ্বীশের অপমানের পর একরোখা আগন্তুক তো মিঁইয়ে থাকার মানুষ নন। নন কারুর মুখাপেক্ষী। এ কারণে, কলকাতার বাড়ি ছেড়ে তিনি সটান চলে যান শান্তিনিকেতনে। আরেকটু খুলে বললে— সাঁওতাল পল্লীতে। স্বজাতির পীড়নে ক্লিষ্ট বিদ্যাসাগর থেকে আগন্তুক : সকলকে কেন যেতে হয় আদিবাসীদের সান্নিধ্যে, উপনিবেশের শেখানো আদবে যাদের আমরা ঠিক সভ্য বলে মানিনে? এই প্রশ্নের পিঠে, সেতারের কানের মতোই, চট করে মোচর দেন সত্যজিৎ। সেটিও পারেন সিনেমার জায়গাটা নিয়েই। আগন্তুকের আয়োজনে আদিবাসী পল্লীর সাঁওতাল নাচ, খরে যাওয়া মাটির প্রকৃতি যাতে চিত্রকলার ইমেজ জুড়ে দেয়। প্রাচীন সুর বয়ে আনে এক জিজ্ঞাসু আবহ। মামুলি গল্পের পাশে আর্ট হিসেবে সিনেমার দরটাও বেশ চড়ে যায়। সবমিলিয়ে ‘আগন্তুক’ সিনেমায় ‘অতিথি’ গল্পের যে ভাষান্তর সত্যজিৎ রায় করেন : তা গল্পের খামতিগুলোকে অপসৃত করে, আমাদের মেলায় জীবন-জিজ্ঞাসার এক সন্ধিক্ষণে।

সোনালীনিউজ/এমটিআই